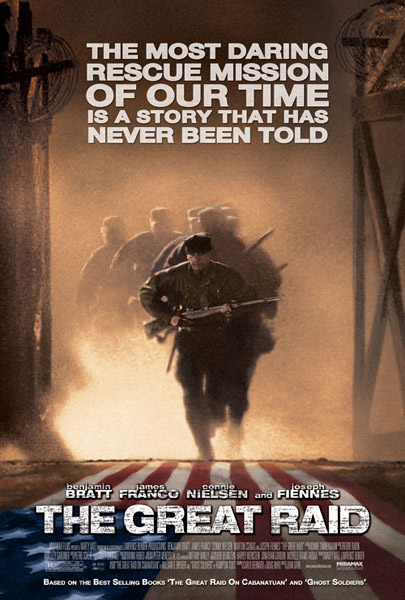

環球在線消息:本片以歷史真實事件為基礎,講述了1944年菲律賓戰役結束前夕,美軍特種部隊以微不足道的代價,成功突襲卡巴圖安集中營,解救513名美軍戰俘的故事。在情節處理上,導演選擇了兩條主線并行的敘事結構:第一條,是集中營中美軍少校吉布森雖然瘧疾纏身,卻依然鼓舞其他人不要放棄希望,一起企盼自由那一天的來臨;而戰俘營外苦苦等待他音訊的妻子瑪格麗特,則以自己護士的身份做掩護,和菲律賓地下組織一起將藥品秘密送入集中營,為缺醫少藥的戰俘們雪中送炭。第二條,當然就是美軍第六突擊營如何制定突襲計劃,如何潛伏進入敵后,如何在當地游擊隊的配合下解決各種突發情況,并最終成功完成解救行動。兩條線索三方人物在解救行動順利完成之后才最終相互融合到了一起,給影片完成了一個還算不錯的收宮之筆。

就我看來,導演采用的這種雙線敘事結構,從客觀上通過聚焦集中營中美軍戰俘的悲慘遭遇,以及美軍特種部隊營救準備工作的驚險緊張,讓觀眾的心情不斷凝重,像當年諸葛亮在火燒新野筑壩白河水淹曹仁十萬大軍那樣,在觀眾的心中筑起一道堤壩。當這種凝重積蓄了將近90分鐘,美軍指揮官終于打出進攻信號彈的一剎那,這道堤壩終于在高潮到來時決水,讓觀眾對于暴虐日軍看守的憤怒如洪水般一瀉千里,看著曾經不可一世的日軍看守在美軍如暴風雨一般的槍林彈雨下紛紛倒地斃命,真是好一個暢快淋漓!

值得一提的是,影片在描繪美軍部隊包圍攻打集中營的時候,以最簡便的語言和場面布局,準確地刻畫出了美軍圍攻作戰的典型戰術流程。通過巧妙的鏡頭拉伸和視點切換,從美軍最初的交叉火力壓制,交互掩護突進,摧毀日軍機動分隊,分割包圍守敵,救出戰俘,到最后的掩護撤退,全部一氣呵成,完全可以視為一部進攻戰術教學片觀看。

雖然在戰斗鏡頭的處理上堪稱爐火純青,但導演在處理角色心理變化上卻顯得有些功力不足,很多角色在形象上都非常單薄,特別是在處理吉布森和瑪格麗特之間感情戲上,既沒有突出兩人天各一方彼此牽掛對方的心靈相通,也沒有對瑪格麗特因愛而堅定地留在馬尼拉從事地下工作做好足夠的鋪墊,使得兩人的感情戲有點游離于整體劇情發展之外,成為了一個可有可無的雞肋。

雖然說這部影片在不經意間仍然會流露出那種舍我其誰的"大美國精神",但在我看來,影片更多著墨的是美國人在營救自己戰俘同胞時所體現的那種人性關懷,以及由此而生的勇敢、堅韌和敢于犧牲的崇高精神。正如特種部隊指揮官所說的那樣:"我們曾經下令讓他們放下武器,因此現在也該由我們把他們救出來。"從這個意義上說,將整部影片視為是人類天性的一次證明也并無不可。(菊一文字)