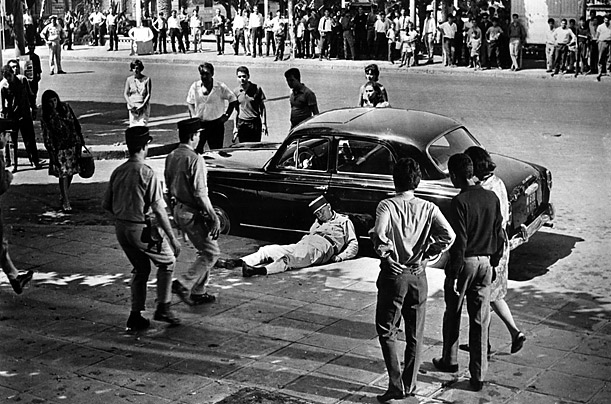

《阿爾及爾之戰(zhàn)》(1966年,導(dǎo)演吉羅·龐泰科沃)——法阿戰(zhàn)爭

雇傭軍在人數(shù)上總是比平民占優(yōu)勢。一旦當(dāng)?shù)厝嗣裾J(rèn)定屈膝臣服就是等死,自由實(shí)質(zhì)上就是一無所有,他們就會不停地滋事?lián)v亂,不驅(qū)除那些殖民者誓不罷休。這部與1954-57年民族解放陣線阿爾及利亞抵抗軍以及反抗法國雇傭軍的大眾叛亂有著密切關(guān)系的電影,對美國的越戰(zhàn)曾起到了警示作用。

這部影片是由意大利人拍攝,而制片人為民族解放陣線的領(lǐng)袖薩迪·雅塞夫(Saadi Yacef),電影情節(jié)是根據(jù)他的自傳改編的。影片采用了全景式拍攝方式,并且借鑒了1962年南妮·洛伊(Nanny Loy)的電影《那不勒斯的四天》的手法。作為一位明智的宣傳者,導(dǎo)演吉羅·龐泰科沃深諳好萊塢之道:即贏得下層民眾的同情心,要讓他們認(rèn)識到自己的美麗。

《阿爾及爾之戰(zhàn)》利用阿爾及利亞人精心修飾的寬闊面龐,打了一場大勝仗,演員們用懇求的眼神抓住了觀眾的心靈。這部電影給那個時代的美國官員留下了不可磨滅的印象。前美國總統(tǒng)卡特的安全顧問茲比格紐·布熱津斯基(Zbigniew Brzezinski)稱之為決策者必看的一部影片。在2003年夏季,伊拉克地區(qū)爆發(fā)了叛亂,美國國防隊(duì)的特種部隊(duì)還特別組織觀看了這部影片。但當(dāng)時在場的那些官員并沒有把它當(dāng)作一回事,之后布什才意識到占領(lǐng)巴格達(dá)是一件比阿爾及爾之戰(zhàn)遠(yuǎn)為漫長、代價更大、更加致命的一場戰(zhàn)爭。

(來源: 新華網(wǎng)綜合)